家风,宛如一首无声的歌谣,传唱在家族的岁月里。它是家族世世代代传承下来的生活作风,在日常的点滴中,悄然塑造着我的品格,引领我前行,又似一盏暖黄的灯火,照亮了我成长的漫漫长路。

粟利农村老家金灿灿的稻田

我出生在农村,父母皆是质朴纯良的农民,他们用最朴实的言行,为我们姐弟三人铺就人生底色。儿时,父母总会带着我们在田间忙碌,双抢时节,是农村最忙碌的时刻,也是我们一家人挥洒汗水、收获希望的时刻。割稻子时,锋利如刃的稻叶肆意地在手上划出一道道血痕,汗水渗进伤口,那钻心的刺痛至今难忘;插秧苗时,需长时间弯腰劳作,起身时感觉腰都不是自己的,还要时不时拍打蜇在腿肚子上的蚂蟥;割油菜时,调皮的菜籽蹦进脖子,又痒又难受,让人忍不住直挠挠。虽然累得腰酸背痛,可当看到晒谷场上堆满金黄饱满的稻谷和颗粒圆润的油菜籽、田间嫩绿整齐的秧苗时,丰收的喜悦瞬间驱散了所有疲惫。忙完自家农活,父亲还会带着我们去村里那些缺少劳动力的人家帮忙,日子久了,村里人提及我们家,敬佩之情溢于言表,称赞之词不绝于耳。在父母的言传身教下,我们从小就知道了勤劳的重要性,也正是儿时的这份坚守,长大后面对学业和工作的压力,我从不会轻易放弃,遇到困难时想起田间劳作的场景,便又充满动力,努力去耕耘,收获属于自己的成果。

小时候家境清苦,父母常将节俭挂在嘴边,自己更是以身作则。父母的衣服,总是穿了一年又一年,领口与袖口磨得泛白,破旧了就拿针线细细缝补;我的衣服裤子同样是补了又补,颜色褪去,变得灰暗,却依旧舍不得丢弃,改小点又给弟妹穿。在他们的熏陶下,我们姐弟对学习用品格外珍惜。铅笔短到只能用指尖勉强捏住,实在无法书写才肯扔掉;草稿本正反两面写满密密麻麻的字,找不到一丝空白,才会被搁置一旁。就这样,不攀比、不浪费、勤俭节约的种子在我们心底悄然生根发芽。

记得小学时,有段时间我和妹妹因在路上贪玩,上学频繁迟到。面对老师的询问,我们谎称家里有事耽搁,还信誓旦旦保证不再迟到,可下次依旧如故,时间一长,老师也不再轻信我们。母亲不知从何处听闻此事,一天清晨,她跟在我们身后出门,抄近路赶到学校,在门口将迟到的我们逮个正着。她语重心长地告诫我们,诚实守信关乎生活、学习和未来的工作,一个人倘若失去诚信,就会遭人轻视,失去朋友,在社会上难以立足。从那以后,无论什么事我都未曾再迟到过,答应别人的事,哪怕困难重重,也定会竭尽全力去完成,绝不失信于人。

工作中的粟利

父母还用实际行动教会我们一个至关重要的道理——孝顺与感恩。常言道:“百善孝为先。”奶奶八十多岁时,身体孱弱,父母的照料细致入微。奶奶爱吃红烧肉,即便家中经济拮据,父母也会省吃俭用,隔三岔五买点肉回来,精心做上一碗香喷喷的红烧肉送到奶奶手中。有次奶奶不慎摔断腿,卧床的半年间,父母每日不辞辛劳,抱上抱下,帮奶奶擦身、换衣、喂饭、喂药,毫无怨言。父亲还告诉我们,没有奶奶就没有他,更不会有我们,我们要懂得报答父母的养育之恩,感恩他们为我们所付出的一切。那时年少,我对此理解尚浅,为人母后才深深体会到父母的良苦用心,尤其是父亲病逝后,这种感受愈发强烈。在父亲离开后的十年时间里,除工作外,我将所有闲暇时光都用于回家陪伴母亲。陪她洗衣做饭、打扫庭院,帮她做些力所能及的事,听她唠唠村里的琐事家常。许多人不解我的做法,但我深知,能让母亲不再孤单,一切付出都无比值得,内心也因此充盈着安宁与满足。六岁的儿子也受到影响,在我下班回家累得瘫倒在沙发上时,他会跑过来,用他那小小的手帮我捏捏肩膀、捶捶腿,虽然手法还很稚嫩,但那一刻,我的心里特别暖。

母亲身为村里的党小组长,自我有记忆起,她便整日奔波忙碌。不是前往村民家中了解情况、排忧解难,就是在村里调解邻里矛盾纠纷。有时为处理好一件事,她废寝忘食,常常忙至深夜才归。在母亲的感染下,我们积极地向党组织靠拢,后来都光荣地加入了中国共产党,期望能如母亲一般,竭尽所能,为社会主义建设添砖加瓦。

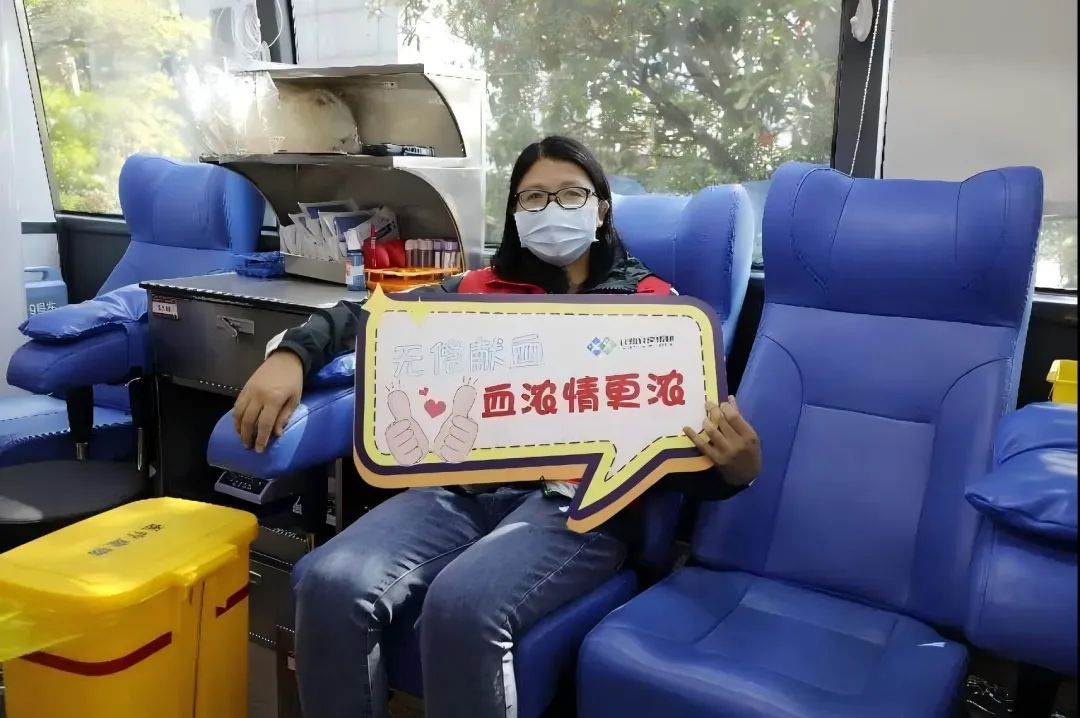

粟利踊跃参与无偿献血

时光流转,如今我已在城市扎根,但儿时在家乡养成的家风习惯从未改变。每次整理衣物时,我总是把不需要的衣服收起来送给需要它的人;工作中面对任务和承诺,我必定全力以赴,绝不敷衍,诚信早已成为我做人做事的底线;闲暇时间,我会带着孩子大包小包回家,陪伴母亲;我也会带着孩子一起做家务,让他明白劳动的价值;当他不小心犯错时,引导他勇敢承认,坚守诚信。家风就在这一代又一代的言传身教中传承下去、绵延不绝。

粟利(右五)家庭合影

勤劳、节俭、诚信、孝顺、感恩、积极向上……镌刻心底的家风,是照亮我一生的光,在未来的日子里,我将继续传承这份宝贵的财富,让它在岁月长河中熠熠生辉。